商、西周时期带铃青铜容器及其南传

提要:

铃的使用是由独立的铜铃到附着于刀、剑、弓形器的铃首,并随即延伸使用于青铜容器。带铃青铜容器最先发达于北方地区的李家崖文化。目前在商时期带铃容器中,出土地点明确的以及传世的带铃觚、豆、簋都属于李家崖文化。另外,传世品中有几件属于南方青铜器系统的兽面纹带盖瓿,其上带铃的风格来自于北方地区青铜文化因素;而属于李家崖文化的带铃簋,其上夔纹的装饰又恰恰与南方青铜器相关。这是殷墟时期南方地区与陕晋等北方地区青铜器存在联系所表现出来的一个方面。

西周时期带铃铜容器在器类和数量上有明显的增加。中原地区带铃容器主要发现于山西西南和陕西宝鸡两个地区。前者所出带铃铜容器多集中在山西曲沃晋侯墓地,在闻喜上郭墓地也有发现。宝鸡地区所见带铃青铜容器年代均属于西周早期,出土集中在非姬姓的国墓地的纸坊头M1和竹园沟M13。和商时期一样,带铃作风也有向南传播的现象,这一传播历时颇长,涉及范围颇广。早在西周早期带铃簋就开始的南传,其后西周中晚期南方地区有更多的带铃容器出现。

商、西周时期带铃青铜容器始终未进入最高级别的社会层次,但这一文化现象却在不同时期的南方与北方地区产生大范围交流。这是颇为值得注意的。

铃,“令丁也”(《说文解字》十四篇,金部),是谓铃因声而名。我们现今理解的铃,也是摇振后可鸣响的器具。铃的出现,可追溯到仰韶文化时期,当时在黄河流域较广大的区域都发现有陶铃[1]。而最早的铜铃,是在陶寺遗址发现的一件红铜铃[2]。由陶铃到金属铃,其音响产生了质的飞跃。因此在二里头文化及其后青铜铃已经常见并广为传播,并在商至春秋时期成为铃的使用高峰期。早期的陶铃和红铜铃均作扁体、平顶、立面呈梯形,形制与其后的二里头文化青铜铃近似,应当是后者的祖型[3]。二里头文化铃顶部置钮,腔体内设舌,摇振时铃舌敲击腔壁而发出声响。这一结构在其后一直得以保留并成为铃的主流形态。所以,这种合瓦形铃应当是华夏文明自身传统的产物。与合瓦形铃往往独立成形不同,晚商至西周早期在商、西周王都以及北方地区还流行一种球形篓状铃,球体内置石珠或铜珠,振之声响,其理与带舌铃相同。除了晚些时间孽生出的銮铃,这种铃一般附于弓形器、短剑、刀、匕、簪等首部,构成相应的铃首形器。虽然较早带球形铃的器具如弓形器发现于殷墟,但球形铃却并非源于商文化传统而可能是来自北方地区青铜器[4],换句话说,中原地区及其以南发现的铃首器,可能是来自北方地区文化的影响。另外,如果我们再从摇振而鸣的角度看,铜铃的形式显然还可能会是多种多样。山西石楼曹家垣出土的铙形器[5],在圆筒形的器表附有四周环钮,钮上悬环,摇动时可以发出响声。有的学者即将其归入铃类器[6]。因此,铃的器形虽小,但其涉及的形式和性质都颇复杂。

青铜容器带铃似乎并不能像独立的合瓦形铃或球形铃首器那样易于发出声响。而与容器自身的用途相比,带铃的做法又显然使容器的功能或性质发生了跳跃性的延展。从生活习俗上说,容器带铃现象无疑是特异的,其使用可能只是限定于一定的生活场景和一定的社会族群。另一方面,容器和铃可以是两个相互割裂的因素,因此它们可能是两种独立的文化现象之间的结合,也就是说,一件容器和其带铃的文化背景可能各不相同。过去我们在讨论某一文化因素出现在其他文化中时,常常以“影响”来含盖这一传播现象的不同可能性,从而模糊了不同文化交流的方式。由于带铃容器上述的特殊性,为我们观察商周时期不同的区域和不同的文化之间的文化传播及其方式,提供了一个独特的视角。

商周时期考古学文化研究常常揭示出中心文化区如二里岗文化、殷墟文化对于周边地区文化的影响,或者偶尔,也有研究提出周边地区某文化因素出现于中心文化区。那么,是否当时不同区域之间的文化交流仅仅就限于这种“中心”→←“周边”模式?迄今所见商周时期带铃青铜容器分布区域颇为广大,考察这些器物的时空分布和相互关联,对于理解当时“中心”与“周边”地区之间的文化传播形式无疑是有帮助的。

以上两个方面,是我们考察带铃铜容器预设的基本思路。以下从不同时空的带铃容器入手分析。

一、

商时期带铃青铜容器有明确出土地点的很少。目前仅在晋陕交界的黄河中游一带的山西石楼桃花庄和保德林遮峪有发现。

石楼桃花庄出土的带铃容器是件铜觚[7](图1)。带铃觚器壁弧度大,圈足饰单目纹。器高32厘米、重1.7公斤。觚圈足内悬合瓦形铃,铃高4厘米。在同一座墓葬中,同时还伴出有铜深腹鼎2、扁足盘形鼎1、甗1、直线纹簋1、瓿1、觚2、斝1、爵1、角形觥1、卣1、壶1。其他同出的有铜兵器、工具以及金、玉器。根据同出兽面纹觚、觥、卣形制纹饰,这批器物年代相当于殷墟文化第二期。

图1:石楼桃花庄觚,2:台北故宫觚(JW2108-38)3:台北故宮觚(为427)

1971年在山西保德林遮峪出土带铃铜豆2件[8](图4)。2件豆形制相同,素面,浅盘,高圈足,圈足上有长条形或十字形镂孔。器高10.4厘米。与带铃豆一同共发现青铜器30件,除2件带铃豆之外,有鼎2、瓿2、卣1等容器以及兵器、车马器等。据报告,这些器物可能出自一座墓葬之中。不过如果按照殷墟青铜器的年代特征判断,林遮峪出土的铜容器年代早晚是略有差别的。如夔纹鼎、兽面纹瓿等或可早至殷墟文化一、二期之间,而扁体绹索纹提梁卣是殷墟文化第三期的典型器。

桃花庄与林遮峪之间虽然相距约200公里之遥,但在地域上都属于吕梁山以西黄河中游,他们之间在文化上近缘,并同时与殷墟文化和北方草原地区文化有密切关系。学者们对于该区域文化多有研究,或将其归入中国北方地区文化系统[9],或称之为李家崖文化[10]。关于李家崖文化的性质问题,一般认为,它是与商文化关系紧密但并非隶属于商王朝的地方文明,有学者认为该文化属于鬼方[11],也有学者认为李家崖文化是与商王朝处于敌对状态的方[12]。

李家崖文化青铜器大体包含三种类型。一是北方草原文化青铜器,如管銎斧、铃首或动物形首武器和工具等。二是特征与安阳殷墟青铜器器形、纹饰几乎完全相同的青铜器,如部分青铜容器、兵器及车马器,例如保德林遮峪的夔纹鼎、扁体提梁卣、兽面纹瓿等。目前似乎难以判断这类铜器是本地的产品抑或来自安阳地区。但不少学者相信,这类铜器至少有部分为本地铸造。三是李家崖文化还有部分青铜容器明显具有自身文化特征,为当地生产。如桃花庄出土的扁足盘形鼎、直线纹簋、角形觥、倒置兽面纹卣、林遮峪出土的带勾云形扉棱瓿等等。这类容器在种类和数量上都超过前一类容器,其形制纹饰及风格都有别于殷墟青铜器,但同时他们在器类、造型以及一些纹饰的单元构成上又明显来源于典型的殷墟青铜器,形成典型商式青铜器的一种变体。这种变体风格的青铜器也是殷墟时期商王朝周边地区青铜器的一类主要形式。

李家崖文化这些带铃铜容器也是属于上述变体青铜器一类。石楼桃花庄带铃觚形制及圈足目纹与安阳地区觚大体类似,但桃花庄觚腹壁弧度大,相对于口径(18厘米)而言,圈足(8厘米)和中部直径很小。器物中部光素,不像安阳觚那样带凸箍并在其上饰以兽面纹,圈足底部也没有殷墟觚常见的凸台。在带铃豆方面,目前在商文化区域尚未发现殷墟晚期之前的铜豆,保德林遮峪带铃豆没有同时期典型铜器器可对比。从形制上看,林遮峪豆接近于二里岗文化到中商文化时期陶豆,但其喇叭形圈足具有殷墟文化时期陶豆作风,带条形的镂孔也是在二里岗文化之后出现在铜器上的特征。因此说林遮峪豆年代应当晚于二里岗文化,而可能属于殷墟文化较早时期。总的看来,李家崖文化这几件带铃铜器显然不是典型商器,他们都应当是当地产品。

李家崖文化容器所带铜铃均为合瓦形铃,这种铃和李家崖青铜容器一样,是典型商文化传播的产物。但将铃与容器相结合,却可能是李家崖文化的首创。虽然安阳殷墟经常使用独体的合瓦形铜铃,但迄今为止在数量众多的青铜容器中从未发现有带铃青铜容器。倒是李家崖文化有着浓厚的使用带铃器的习俗。李家崖文化出土青铜器的各个地点中,带铃青铜器频出。除带铃容器外,合瓦形铃或独体使用,或用作马、车铃;弓形器、刀、短剑、匕等常见带有球形铃,也有如曹家垣的铙形器那样在器表上套接钮、环,摇动时发出声响,构成铃的新的形式。可见,铃的使用在李家崖文化十分发达,铃的数量和种类也因之丰富。带铃容器和铃首刀剑、弓形器一样,都是铜铃在使用范围上的延伸,因此他们自然有着近源的关系。“觚、豆之类容器带铃和铃首武器、车器在这里这么普遍,决非偶然,铃不单是一种装饰,而有其现实意义,是出于生活的某种需要而特制的”[13]。因此有学者认为黄土高原因地形复杂,以农牧业为主的当地居民在迁徙、放牧生活中,追寻铃声,以保持联系[14]。

传世品中有几件带铃铜容器与黄河中游地区所见青铜器类似,他们的性质大约也相同。

台北故宫藏兽面纹带铃觚(为427)(图3-1、3-2)。觚由口到圈足的曲线平缓,腹部饰简化的阳线兽面纹,圈足有三个十字形镂孔,并饰四周弦纹。由此器我们可以窥知商时期带合瓦形铃形制,“器底有小环,环系一铃,铃内系有舌,透过圈足十字孔隐约可见。手握全器,铃声作响”[15]。器高23.7厘米,重0.68公斤。报告者认为觚的年代在二里岗到殷墟早期。按此觚形体细长,口、足径不像二里岗觚那样较大。十字镂孔较大,镂孔折角分明。兽面纹构图抽象,双目不明显。这些特征说明此器年代应在中商文化较早阶段。

台北故宫藏另一件兽面纹带铃觚(JW2108-38)[16](图2),原为清宫旧藏。觚瘦体,腹部饰兽面纹,圈足饰单目纹,腹部和圈足纹饰均为细密的阳线。圈足上镂孔呈长条形,略为特殊。从公布的图像看,圈足内悬铃情形与台湾故宫另一觚相同,但铃舌已失。器高26.1厘米,重0.89公斤。报告者认为觚的年代在殷墟早中期。不过该觚中部有凸箍,兽面纹带有浅扉棱形的鼻梁,这些特征不能早到殷墟早期。此觚的形制及纹饰在殷墟文化二期阶段十分常见,其年代当属这一时期器。

国家博物馆收藏一件带铃簋[17] (图6)。簋高圈足,足上有十字形镂孔。腹部饰三组两两相对的夔纹,夔纹之下饰变形三角蝉纹,圈足饰三组兽面纹,兽面纹的结构和位置均较为特别。器高27.2厘米。器“底下正中,铸有一半环行钮,为系铃之用”。

上海博物馆藏一件带铃豆[18] (图5)。浅盘,高圈足带两个十字形镂孔。该豆外形与林遮峪豆近似,唯圈足较为瘦高。豆高12.4厘米。在豆圈足内铸有带四个圆孔的夹层,夹层内置一青铜实心小球,“振之则发音似铃”。

以上几件传世品中二件带铃觚的形制、纹饰基本与典型商器近似,因之难以判别他们是否属于地方类型青铜器。从李家崖文化青铜器典型商器和变体商器两种风格并存的情形,以及石楼桃花庄等地点出土有典型的商式觚的角度考虑,台湾故宫藏的这两件带铃觚属于李家崖文化并非没有可能。上海博物馆藏带铃豆与林遮峪豆形制相同,类似形制铜豆为典型商文化所不见。李家崖豆带铃的形式大约与上海博物馆豆相同,这种铃的设计与球形铃原理相同,都是以包含物撞击外壁形成声响。因此上博豆可能就是来自于李家崖文化。国家博物馆藏带铃簋的形制与石楼桃花庄[19](图7-1)、陕西清涧张家坬[20](图7-2)出土直线纹簋完全相同,惟装饰风格有异。这类簋造型特殊,为其他青铜文化所不见,大家几乎公认它是李家崖文化具有自身特征的典型铜器,由此我们有理由认为国家博物馆藏带铃簋也属于李家崖文化铜器。

二、

国家博物馆带铃簋腹部的夔纹颇为引人注目,夔纹为两两相对的三组,夔长躯弯曲,尾向上回卷,下腹有圆曲的鳍。类似躯体圆曲的夔纹构图在殷墟文化二期及其后的一些青铜器上有一些数量,不过带铃簋夔纹的卷尾和曲鳍中各包含一个涡纹,涡纹由五个圆点纹构成,这一做法并不多见。完全相同的夔纹见于如下三件带盖瓿的肩部。

弗利尔美术馆兽面纹带盖瓿[21](图8)。簋器体较高大。器腹部、器盖的六条扉棱均做成简化的扁体小鸟。盖顶带有柱状捉手,捉手顶端呈花瓣状,其内置铜珠,形成铜铃,移动铜瓿时铜铃作响。该瓿曾经过后期修复加工,不过捉手与器盖之间铸造痕迹尚存,捉手为先铸。器高37.2厘米。

日本泉屋博古馆[22](图9)、形制同于弗利尔瓿,唯花瓣状顶内未见珠。通高36.5厘米。

根津美术馆[23](图10),形制与上两件瓿相同。通高36.6厘米。

以上三件瓿形制、纹饰完全相同,大小也接近,他们的年代和性质,也应当是一致的。三瓿纹饰为三层花,兽面纹眼珠为椭方形,其年代不早于殷墟文化二期。大卷角兽面纹、长躯大嘴夔纹流行于殷墟二期,瓿的年代也应在殷墟二期或稍晚。对其性质,贝格立等均认为弗利尔瓿为南方青铜器[24]。笔者也持相同意见[25]。对弗利尔瓿性质的认识基于如下理由:1、将鸟形压缩为扁体,独体或连续排列用作器物扉棱装饰,是殷墟时期南方地区青铜器尊、罍、瓿、卣等器类上经常运用的装饰手法,这一特性尚为典型殷墟文化所未见。2、瓿颈部及腹下部各在扉棱之间使用一周6个垫片。较多使用垫片并在青铜器表面明显地暴露出来,是南方青铜器常见的特征。3、瓿圈足有两处宽约4厘米的器壁较厚,在圈足内壁形成菱形状凸起,类似的特征也见于部分南方铜尊、罍等器上,其功能应是浇铸时便于铜液快速流散。因此我们也有理由将泉屋、根津瓿归入南方青铜器系统。

三件瓿也都有相同构造的盖钮,他们原来也都应该是带铃的。这种在瓿上罕见的结构其实是与弓形器、短剑等铃首器的设计思路相同,异曲同工者如带铃豆,他们都是将工具、武器上带铃的做法移植到容器上。盖钮带铃与觚、豆等不同之处在于,铃发出声响不仅是在移动整器时,只是移动器盖也会产生同样效果。

如果我们对以上带铃青铜容器性质的推测不误,则一个有趣的现象是:属于南方青铜器系统的兽面纹带盖瓿,其上带铃的风格来自于北方地区青铜文化因素;而属于李家崖文化的国家博物馆藏带铃簋,其上夔纹的装饰又恰恰与南方青铜器相关。殷墟时期南方地区与陕晋等北方地区青铜器的确存在某些因素的联系,上述现象并非孤例,两区域青铜器存在着相互影响,这在其他一些方面还有所表现[26]。

南方动物形青铜器也有带铃现象。耶鲁大学美术馆藏枭尊[27]腹部饰南方地区青铜器常见的那种卷曲的浮雕龙纹,器物浮雕的装饰在器内壁形成相应的凹凸。器高20.7厘米。器物年代也属于殷墟二期。此器外底原有用先铸法铸成的小环,环已残,原来无疑是用来悬挂铜铃用的(图11)。此枭尊亦应属南方系统铜器[28]。殷墟时期南方诸个青铜文明中,只有三星堆文化较多使用铜铃的,在三星堆二号祭祀坑中出土铜铃43件[29],这些铃可能多用在挂架上做挂饰,与铜容器的悬铃不同。三星堆出土尊、罍,也有高的圈足,但未见带铃。耶鲁大学枭尊的悬铃大约同样是来自北方地区文化容器带铃作风的影响。

三、

西周时期带铃铜容器,主要发现于山西西南和陕西宝鸡两个地区。

晋南所出带铃铜容器多集中在山西曲沃晋侯墓地。

晋侯簋(M8:30)[30] (图12)。簋深腹,双兽首耳,带盖,圈足接方座。盖、腹饰窃曲纹夹瓦纹,方座纹饰由窃曲纹构成曲尺形纹带,方座面饰牛头形兽面纹。盖、底有晋侯作器铭文。圈足下有悬环,铃已失。器通高38.4厘米。晋侯簋一套四件,有的因被盗而残碎,流散到上海博物馆的一件圈足下也带铃[31],可见四件簋带铃的情况是一致的。

筒形方座器(M63:86)[32] (图14)。器腹为圆筒形,口承平顶盖,盖与口两侧各有一对贯耳,盖顶立圆雕小鸟。器底下为方形座,座侧各有一人形足,人作背负器状。器表饰波曲纹、重环纹。器底下悬铃两个。器通高23.1厘米。根据盖、器口的贯耳以及M63随葬品组合推测,此器可能用作酒器,功能近于尊或卣。

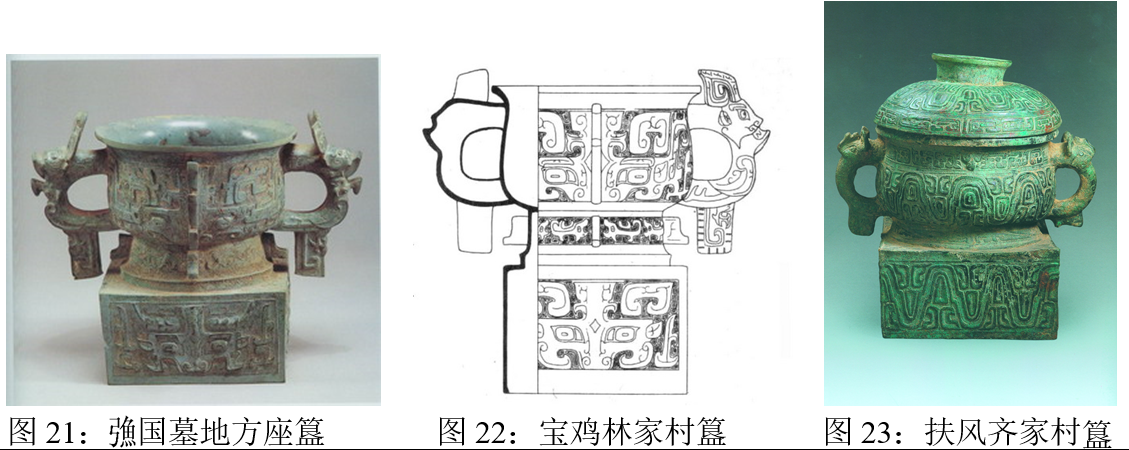

像筒形方座器带两个悬铃的还见于晋侯墓地M64晋侯家父盘[33](图15-1、2)。盘形制特异,浅腹圈足,口部带流,相对的其他三个侧面伏有爬兽形鋬。圈足下接立人四个,作背负盘之状。盘外壁为窃曲纹与垂鳞纹组合,腹内饰三周鱼纹,底中央坐一圆雕之蛙。盘外底带合瓦形铃两个,二铃位于流、鋬形成的轴线两侧。盘通高21厘米。容器带有双铃,说明带铃现象在当时颇为普遍。带铃现象遍布于食器、酒器、水器等不同类别容器,也说明了这一点。

出土带铃器的晋侯墓地M8多被学者认为属于文献中的晋献侯,M8所出的晋侯当距此时间不远,晋侯簋形制纹饰也与西周晚期的时代风格相符。晋侯墓地M64、M63属于同一组,年代与M8组晋侯墓接近,也在西周晚期。M64墓主可能为晋穆侯,M63可能为晋穆侯夫人杨姞墓。M63出土的筒形方座器也可能是杨国器,另外当然也有可能是晋侯为夫人所铸之器。杨国大约在今洪洞县附近[34]。因此晋侯墓地上述两件带铃器的产地无疑都在晋南一带。

晋南另一地点闻喜上郭墓地M51也发现有带铃容器[35](图16)。M51:3盘的形制与纹饰为西周晚期盘所常见:双附耳,浅腹高圈足。盘内壁饰一周鱼纹,底饰蟠龙纹,腹外一周云纹,圈足饰重环纹。器底中部悬铃一。

据称,晋侯墓地尚有其他带铃铜容器未有报道。晋南多见带铃铜器的现象很容易推想到,商时期李家崖文化带铃的传统在这里得到了继承。容器带双铃的现象还暗示,至西周时期容器带铃的习俗在晋南地区可能还有进一步的发展。

不过,目前晋南所见带铃容器都属于西周晚期,这与晚商的李家崖文化带铃容器尚有时间上的缺环。1974年,在山西拣选的康生豆也是件带铃铜器[36](图17)。豆浅盘高圈足,一侧带兽首鋬。豆盘外饰涡纹夹龙纹,圈足饰兽面纹构成的变形蝉纹。器底有康生作器铭文。盘下有悬环,铃已失。器高15.1厘米。根据器形、纹饰,康生豆的年代应在西周早期。相信在今后的工作中,西周早期的带铃容器会在晋南有发现。

宝鸡地区所见带铃青铜容器年代多数较早,出土集中在国墓地的纸坊头M1和竹园沟M13[37]。其中纸坊头M1见带铃容器凡三见,器类均为簋。

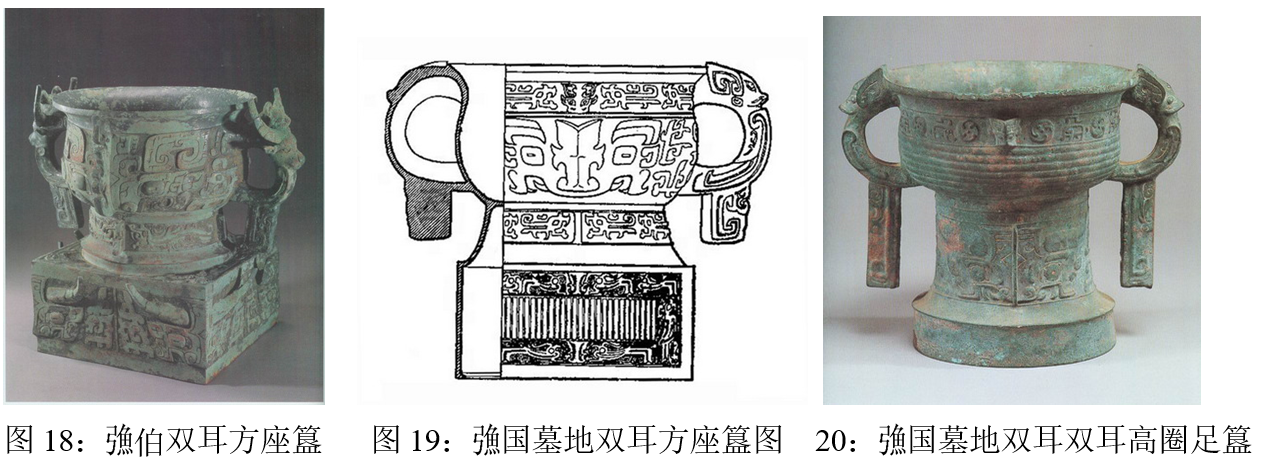

伯双耳方座簋(BZFM1:7)[38] (图18)。簋深腹,圈足下带方座。双耳下有长珥。腹饰兽面纹,圈足饰浮雕牛首兽面纹。有“伯作宝尊簋”铭文。圈足底有悬环,上系铜铃。簋通高3厘米,重9.35公斤。

双耳方座簋(BZFM1:8)(图19)。簋深腹,圈足下接方座。腹饰无地纹兽面纹,方座饰鸟纹夹直棱纹。圈足内有悬环,铜铃已失。器高30.5厘米,重6.95公斤。

双耳高圈足簋(BZFM1:10)[39](图20)。簋浅腹高圈足,圈足下部带较高的凸台,双兽耳下有特长的珥。簋的形制比较特异,簋腹和足的造型接近豆如山西拣选的康生豆。腹上部饰涡纹夹夔纹,下腹饰瓦纹,圈足饰牛头形大兽面纹。圈足内悬有一铃。簋通高22.8厘米,重3.3公斤。

竹园沟M13带铃器也是一件方座簋(BZM13:20)[40](图21)。簋双耳下带珥,圈足接方座。腹部饰大兽面纹,方座饰牛头兽面纹。圈足下悬有一铃。通高25.9厘米,重4.75公斤。

依照国墓地发掘报告,纸坊头M1和竹园沟M13各为一代伯之墓,纸坊头M1年代约在西周成王时期,竹园沟M13的年代在康王时期。两座墓葬的几件带铃簋的时代风格也与西周早期其他青铜簋一致[41]。国墓地诸件带铃器中,一件属于伯,另外三件簋和伯簋在造型风格上都突出凝重、威严之感,器物厚重,纹饰繁缛,多使用强调面部的大兽面纹特别是牛头形兽面纹,从这几件簋一致的风格,可以推测他们同属于国所作青铜器而非外来作品。

在国墓地附近的宝鸡林家村的一座残墓中发现铜鼎、簋各1及陶鬲、罐各2件[42]。铜簋为双耳方座,簋腹部和方座饰大体近似的大兽面纹。圈足下悬一铃(图22)。簋高33.2厘米,重8.2公斤。簋形制纹饰与著名的利簋几乎完全相同,但同出陶器属于先周文化,故簋的年代在商末周初。该簋形制同时与竹圆沟M13带铃簋相同,纹饰略有差异,但风格颇近似。这件带铃簋大约也是国遗物。

国墓地带铃容器的器物特征基本都与典型周文化铜容器相同,其年代均属于西周早期甚至包括较早阶段。国在西周时期是与周王朝关系密切的非姬姓国家,但其文化因素来源复杂,除了以典型的周文化为主之外,还包含有巴蜀文化以及其他非姬周文化因素[43]。国虽然位于周畿内之地,但由于容器带铃并非周文化固有的文化传统,国青铜容器带铃风格显然另有渊源,其可能之一也是来自于李家崖文化的影响。西周中期以后,随着国的衰败,宝鸡及邻近地区带铃铜器少见。

与国毗连的周文化中心区域如周原,出土青铜容器的数量虽然远远大于国,带铃容器的发现却十分有限。1984年,扶风齐家村窖藏发现一套四件方座簋,簋双耳为较简洁的兽首形,这套最突出的特征是由盖至座主体纹饰均为环带纹。4件簋形制相同,大小接近。通盖高在35厘米左右,重量在12公斤左右。簋圈足底部均有悬铃之钮,但铃已失[44](图23)。这套簋年代在西周中晚期之间。与齐家村形制相同的簋一套两件,见于河南商水杨庄村,但未带铃[45]。环带纹为西周方座簋所罕见,但在春秋战国之际,环带纹方座簋仍然可见,例如著名的陈侯簋。这是西周青铜器风格在东周时期延续的结果。

1997年在扶风大同发现的宰兽簋[46],器底有悬铃的索状钮,器高37.5厘米。年代在西周中晚期之间。值得注意的是,该器形制、纹饰、大小与晋侯簋几乎完全相同,并且宰兽簋也是一套四件[47] (图13)。

上述两套带铃方座簋纹饰都与周原地区出土的其他方座簋不类。不过目前还难以确定他们是否为其他地区传入。

西周时期带铃容器在北方地区也有发现。辽宁义县花尔楼窖藏发现的带铃俎[48] (图24),俎的几面作长方形浅盘状,几长边的两侧立曲尺形板状足。足饰兽面纹。盘下两端各悬铃一个。器长33.5、高14.5厘米,年代在西周早期。虽然俎并非真正的容器,但其功能基本关联于容器,俎带铃所包含的意义,和容器圈足带铃是一致的。有学者认为花尔楼俎为周文化中心区的产品,铃则为当地后铸[49]。此说不确。该俎足部纹饰的设计,就体现了有别于典型周文化之处。兽面纹沿中轴线被分成两部分,分别布置在俎足的两端,在视觉效果上,完全不同于商周王都地区的兽面纹。花尔楼俎仍然是北方地区文化传统的体现,所带铜铃比较粗糙,可能是铃失后重补加的。

四、

和商时期一样,带铃作风也有向南传播的现象,不过这一传播历时更长,涉及范围更广大。

西周时期带铃容器最早的南传,大约是湖南桃江金泉出土的马簋[50](图25)。簋小口圆腹,圈足下接有方座。纹饰以马为主题,腹部浮雕两组马,方座四角各圆雕一马。方座正面饰牛头形大兽面纹。簋通高30厘米,重5.8公斤。座下有铃钮。马簋的造型带有浓厚的地方风格,因此对其年代,学者有较大分歧[51]。马簋方座所饰的牛头形大兽面纹(图25-2),流行于西周早期,宝鸡几件带铃簋也有相同的兽面纹,这一方面说明马簋具有西周早期的年代背景,也说明马簋受到来自西周中心文化区域的影响。西周早期周文化南下长江中游地区的势头猛烈,影响所及,湖南地区在宁乡甚至更南的株洲[52]均发现典型西周早期铜器。马簋中兽面纹、方座、带铃等等因素,就应当是承接这一传播的结果。

西周中晚期带铃容器的南传大约是以噩国为中继站。上海博物馆藏的鄂叔簋[53](图26)在圈足下悬一铃。簋浅腹,四兽首耳下有珥,圈足下接方座。腹部饰涡纹夹龙纹,圈足饰兽面纹,方座饰对鸟纹。簋有噩侯弟季作器内容的铭文。器高18.5厘米。簋形制大体接近伯四耳方座簋,同时其纹饰同样也表现出西周早期的年代特征。西周时期噩国青铜器的特征与周文化相同,带铃的作风也应来自北方的影响。噩国地望在今南阳一带[54],西周中晚期之际噩国与周王室关系密切,周曾经一度利用噩国势力镇抚南国,剪伐淮夷。因此约在西周晚期,周文化对于江淮流域的影响掀起了新一轮浪潮。在长江流域发现多处西周晚期及其后的带铃容器,或许与此相关。

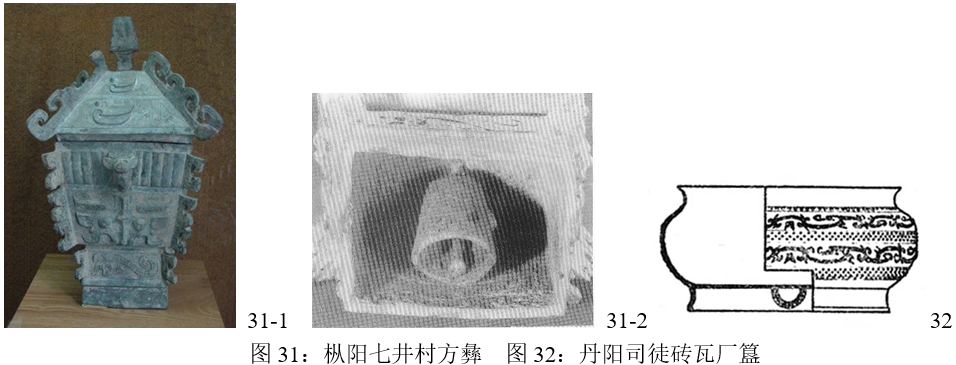

1980年湖北京山西北台出土一群青铜器[55],有鼎2、方卣1、盘1,年代在西周晚期。方卣带盖(图27),四角出勾云状扉棱,饰垂鳞纹、波折纹及云纹,器高31.7厘米。底下悬有铜铃(图27-2)。盘附耳高圈足(图29-1),腹内饰蟠龙纹和鱼纹,腹外饰云纹。盘口径28.6厘米。盘器底下有残断的钮痕(图29-2),可知原来盘也是有悬铃的。京山西北台这批青铜器表现出与其北区域的紧密联系。方卣造型和纹饰作风特别,类似方卣又见于湖北随州70熊家老湾[56](图28-1)和河南潢川刘砦[57](图28-2),惟后两器未见带铃现象。这几件卣纹饰风格似乎有来自长江下游地区的影响。京山盘恰好又与随州72熊家老湾附耳盘[58](图30-1)相似,后者腹内也饰蟠龙纹,圈足下同样有钮的残痕(图30-2)。这两件盘与闻喜上郭村M51带铃盘形制、纹饰几乎相同。由此可以勾画出,北方容器带铃作风由南阳盆地向南、通过随枣走廊一带的曾国与其南的京山一带的联系。

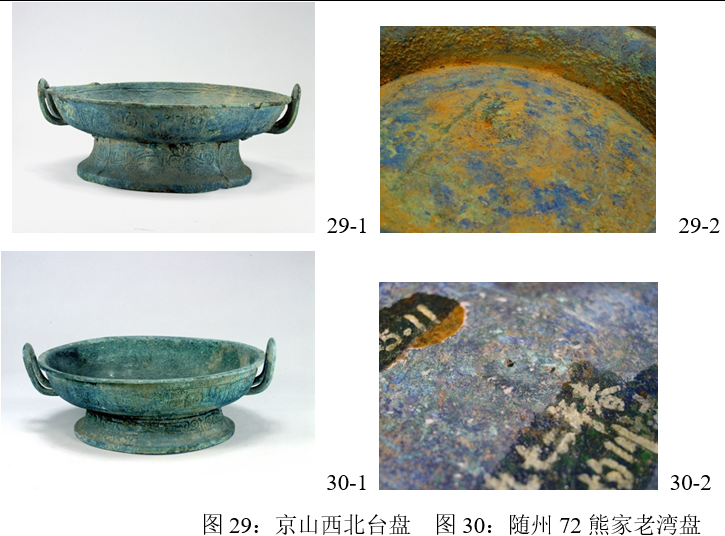

上述几件方卣暗示他们与长江下游存在着关联。而位于长江之滨的安徽枞阳七井村也征集到带铃铜方彝[59] (图31)。方彝腹直壁,口承四阿形盖,腹下高圈足。盖饰鸟纹,腹部饰直棱纹和牛角兽面纹。圈足内悬铃,铃高9厘米。器通高44厘米,重11.5公斤。方彝器形厚重,纹饰粗犷,形制大体类似于晋侯墓地M93:51方彝[60]。不过西周晚期方彝在中原地区处于衰落趋势,很多甚至只用作明器。枞阳方彝则显然为实用器,和方卣一样,它是此类器在南方地区发展的遗孑。

西周晚期南方地区带铃容器或者如京山盘那样直接承袭传播,或者如京山卣、枞阳方彝那样吸收带铃的作风,并将其移植到具有地方特征的容器上,甚至还将这一做法推向极致。江苏丹阳司徒砖瓦厂出土的Ⅵ式簋[61](图32),饰乳钉纹,器高10.4厘米。该簋年代约已至春秋早期,是典型的早期吴文化器类。器底下带有半圆形钮,也似乎是为带铃所设计的[62]。但该钮与圈足几乎等高,悬铃的方式和含意已经有了变化[63],若带铃也只能是在拿起器身后发挥铃的功能。

五、

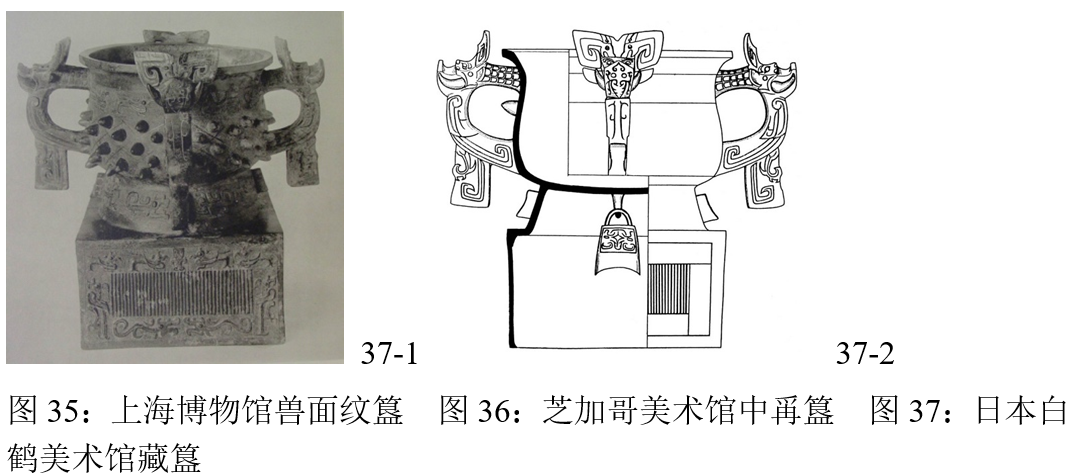

带铃铜容器由商及西周的变化之一,是其功能发生有变化。西周时期带铃容器在数量上西周时期大有增加,在带铃容器的类别上,也趋于多样化。水器中的盘、食器类的俎带铃,说明容器带铃的使用范围很广。酒器带铃的有筒形器、卣、方彝等,日本白鹤美术馆收藏一件双耳罍[64](图33-1),器圆肩,带盖,双耳悬环。盖、肩饰较细的雷纹,器高38.5厘米。器圈足下悬铃(图33-2)。该罍的年代也在西周早期。日本的藏品中还有方罍带铃的(图34,1、2),该罍饰涡纹,器高45.4厘米,年代同样也在西周早期[65]。食器带铃器类除了偶尔见豆之外,簋是西周带铃容器的主要器类,除了前述诸地点的带铃簋,上海博物馆藏兽面纹簋带有合瓦形悬铃[66](图35,1、2)。西周时期带铃簋以方座簋最为常见,传世品中芝加哥美术馆藏的中爯簋[67](图36,1、2)、日本白鹤美术馆藏簋[68](图37)也都是方座带铃簋。据研究,方座簋在中原地区多出土于较高规格的墓葬之中[69],实际上,西周时期其他不少带铃容器也表现出等级较高的特征。西周时期带铃容器的这些特点可能反映了容器带铃功能的变化。从一般情形看,铃可能用于音乐、祭祀的乐器、车马铃、装饰铃、装饰铃等等[70]。商时期带铃器如瓿、觚、豆等小型便于移动,形制的变化集中在响铃的方式上。西周时期带铃发展到方座簋、罍、卣等大型、厚重的器物,同时晋侯簋、宰兽簋、齐家村环带纹簋均是四件一套,带铃无疑是与仪式相关。在西周赏赐金文中,如班簋、番生簋、毛公鼎中,铃为赏赐物之列。《周礼·春官·巾车》有:“大祭祀,鸣铃以应鸡人。”因此,如果说商时期容器的带铃可能与日常生活相关的话,西周时期的容器带铃,则应当是与祭祀的功能相关了。

综观商、西周时期带铃容器的使用和传播,其使用范围和传播方式是值得注意的。

带铃容器的兴起大约是在中商文化时期,其早期的使用者应当是铃类器使用频繁且与商文化关系密切的李家崖文化。在殷墟文化第二期前后容器带铃的作风南传至长江流域,南方带铃器的器类与北方完全不同,说明当时对带铃的容器并无限定和规范。西周时期容器所带之铃在形制上都是合瓦形铃一类,商时期的球形铃及其变化形式都已不见,说明此时铃的使用已经程式化。在北方地区,容器的带铃与李家崖文化传统相关,因此带铃器的使用范围仍然不大,在周原、丰镐地区以及晋、之外的方国青铜器中,带铃容器并不多见。而在南方地区,商时期带铃的传统并未得以延续,新的带铃作风仍然是来自北方的传播,而且这种传播可能是在西周不同时期完成的。商和西周一个共同的现象是,商、周文化中心区域少见带铃容器,容器带铃的作风始终未能成为当时青铜文化的主流。这样,带铃作风在商、西周两个不同时期从北方至南方的传播,都是由“周边”(北方)至“周边”(南方)直接完成的。

从技术的角度来说,容器带铃并不比铸造容器本身更简单。以最多见的合瓦形铃为例,其形制由商及周变化不大,一般都是由悬铃钮、铃腔体、悬舌钮和铃舌组成(图37-2)。铃的铸造应当是先铸铃舌,而后为悬舌钮、腔体、悬铃钮[71]。其工序过程颇为复杂,其最为关键者,是将铃预置于带铃容器陶范中,并将悬铃钮先铸于器底下。因此,容器若铃、钮俱失,仍然可从残存在器底的悬铃钮判断出原来曾经带铃[72]。相反,若一器原来并未带铃,在器底补铸一铃,并非易事。因此容器带铃表明两个方面的情况。其一,带铃与带铃的容器往往反映的是两个不同文化背景的信息,在商时期的北方地区,带铃容器意味着北方民族文化因素的铃与来自商文化的容器的结合;在南方地区,带铃容器意味着南方文化背景的容器吸收来自北方文化的影响。在这里,无论是传播到李家崖文化的商式青铜容器,还是传播到南方的铃,经过铃和容器的结合,使文化传播的方式十分清楚:文化影响来自异地,产品则由本地完成。其二,因为铃和容器在性质上的差异,由独体铃的使用到容器带铃是一个跳跃性的过程。在这种情形之下,再考虑到带铃在技术上的复杂要求、带铃在文化来源上非主流的性质,似乎带铃作风在不同地区之间的传播是很难实现的。但实际的情况是,南方地区文化在商、西周不同时期恰恰都接纳了来自北方的影响。这对于我们在考古学文化研究中突破文化传播总是由“中心”到“周边”的定式,提供了很好的实例。

2015年出版附记:本文为2006年旧作,近年来有宝鸡石鼓山墓地青铜器、随枣走廊的叶家山曾国青铜器及羊子噩国青铜器等等,均多见容器带铃者,未及在本文更新。不过,上述新的考古发现,仍与本文所论吻合,特别是随枣走廊西周早期青铜器带铃,是为两周之际该地区带铃器的前驱。

微信二维码

微信二维码